اردومیں ترجمہ: ارجمند آرا

ایک آدمی ہسپتال کے فون بوتھ سے اپنے گھر فون کرتا ہے۔ وہ ایمرجنسی روم میں ہے، لیکن اپنی بیوی کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اسے بتاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ مسئلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بیوی اس کے ساتھ وہاں موجود نہ ہونے پر خود کو موردِ الزام ٹھہراتی ہے۔ وہ مسکراتا ہے اور بوتھ کے شیشے پر ایک ہاتھ سے دباؤ ڈالتا ہے۔ ’’سچ مچ، برا کچھ نہیں ہوا ہے،‘‘ وہ کہتا ہے۔ وہ اس سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جواب دینے سے پہلے وہ توقف کرتا ہے۔ اگر یہ وقفہ نہ ہو تو آپ کو شک بھی نہیں ہوگا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ اب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے: ’’فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہے.‘‘ اس کے ہاتھ بوتھ کے اندر گویا ایسا کچھ ڈھونڈنے کو مضطرب نظر آتے ہیں جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔

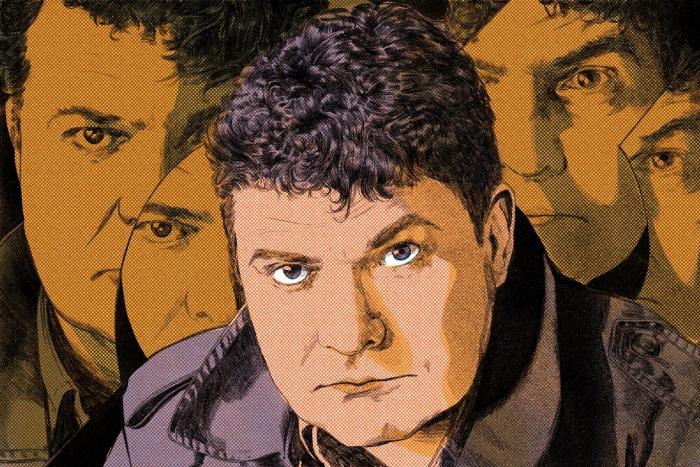

2020 میں عرفان خان کی موت کے بعد سے، میں اکثر ان کی فلم ’دی نیمسیک‘ کے اِس منظر میں لوٹتا رہا ہوں۔ اس شخص کے ہنر میں کوئی بات ہے، جسے خان نے ایک مرتبہ اپنے نبھائے ہوئے ہر کردار کی ’رِدم‘ (آہنگ) سے تعبیر کیا تھا، اُن ہاتھوں میں کوئی بات تھی جو مہینوں تک میرے ذہن پر چھائی رہی:۔ خان کا کیریئر کئی اعتبار سے المناک کرداروں پر محیط رہا- مثلاً ’مقبول‘ میں وہ ناکام عاشق ہے، ’پان سنگھ تومر‘ میں اَڑیل باغی ہے، ’جوراسک ورلڈ‘ میں ہیلی کاپٹر سے ڈائنوسور کا تعاقب کرنے والا ایک خود ساختہ ارب پتی- پھر بھی میں موت کے ایک ہی منظر کو باربار دیکھتا رہتا ہوں جس میں اس کا کردار سامعین کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ریسیور واپس رکھنے سے پہلے آدمی اپنی بیوی کو قائل کرلیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالتا ہے اور ہماری نظروں سے دور ہو جاتا ہے۔

یہ پندرہ سال پہلے کے عرفان خان تھے، جب ان کے فلمی کیرئیر کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن آغاز ہی میں وہ اپنے خاتمے کے ایک احساس کو مجسم کر رہے تھے۔ آئندہ زمانے میں وہ اسی پرفورمنس کو پھر سے دہرائیں گے، لیکن اس بار حقیقت میں ایسا ہوگا- 2018 میں کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد۔ محض دو ہفتے کے عرصے میں، عرفان کے دن رات بدل گئے: جیسا کہ انھوں نے لکھا تھا، ان کی زندگی تیزی سے ’’ایک سسپنس اسٹوری‘‘ بن گئی۔ وہ اپنی اہلیہ سوتاپا سکدر کے ساتھ علاج کی غرض سے لندن چلے گئے۔ لیکن ایک سال بعد، وہ ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے ہندوستان واپس آئے، اور سیٹ پر خوش دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے، جیسا کہ ’دی نیمسیک‘ کے اس منظر میں ہوا تھا، ان کا برتاؤ کچھ یوں لگا جیسے ان کی زندگی میں کچھ بھی ناخوشگوار نہیں ہے۔ ان کی موت کے بعد، سکدر نے انکشاف کیا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس ’’اسکرپٹ جیسی تھیں جنھیں میں مکمل کرنا چاہتی تھی۔‘‘ اپنی عمر کے آخری مہینوں میں، اپنی بیماری سے نمٹتے ہوئے، خان مستقبل کے اپنے سوانح نگاروں کو اپنی رفتار کے بارے میں ہر طرح کے تردّد سے بچا رہے تھے۔

اداکاروں کی زندگی ان کی فلموں کے تخیلی طاقوں میں سجے کرداروں کی آئینہ دار ہوتی ہے، لیکن خان کی گزرگاہِ حیات بالآخر ان پیچیدہ کرداروں کے مقابلے میں زیادہ نجات بخش معلوم ہوتی ہے جن کو انھوں نے اپنی فلموں میں تصویر بند کیا ہے۔ ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ہزاریے کے اختتام پر ہندوستان میں پلے بڑھے، خان پہلا شخص ہے جس نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ بارش میں ناچے گائے بغیر بھی ایک اداکار کے لیے پوپلر فلم کا مرکزی کردار بننا ممکن ہے؛ یہ کہ جس طرح کوئی کردار اپنے مکالموں سے جاندار بنتا ہے، اسی طرح اَن کہے تاثرات سے بھی وہ اتنا ہی جاندرا بنایا جا سکتا ہے؛ نیز یہ کہ ایک منظر جو اسکرین پر آپ کی نظروں کے سامنے تیزی سے گزر گیا، دراصل برسوں کے غور و فکر اور تحمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جب خان نے ’دی نیمسیک‘ اور ’اے مائیٹی ہارٹ‘ جیسی بین الاقوامی فلموں میں کردار ادا کیے تو انہوں نے خود میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کی۔ وہ اب بھی ایک اجنبی، ایک باہر کا آدمی تھا، جو جے پور میں متوسط طبقے کے مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ وہ بالی ووڈ کی موسیقی مرکوز فلموں کے شوخ و شنگ ہیرو، بمبئی کے اسٹوڈیو سسٹم پر بے حیائی سے مضبوط گرفت رکھنے والے مٹھی بھر خاندانوں، یا پرانی نسل کے ان کاسموپولیٹن ہندوستانی اداکاروں سے یکسر مختلف تھا جو برطانوی دور کی فلموں میں ایڈورڈین انگریزی بولتے ہوئے معاون کا کردار نبھا کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ محض ایک دہائی سے کچھ ہی زیادہ عرصے میں انھوں نے پوری دنیا کے فلم اسکرینوں پر اپنی موجودگی درج کرا لی، خصوصاً ’دی واریئر‘، ’دی لنچ باکس‘، ’سلم ڈاگ ملینیئر‘، ’حیدر‘، ’لائف آف پائی‘، ’جوراسک ورلڈ‘ کے ذریعے؛ یہاں تک کہ ’دی انفرنو‘ کے اچھے خاصے حصے میں بھی نمایاں ہیں جہاں وہ ایک کے بعد ایک منظر میں چکنے سجیلے ٹام ہینکس سے زیادہ درخشاں نظر آتے ہیں۔

***

پہلی بار جب میں نے خان کو اسکرین پر دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ امریکی اداکار اَل پچینو کی طرح چیختے چلاتے ہیں۔ ’اسکارفیس‘یا ’ڈاگ ڈےآفٹرنون‘ والے پچینو نہیں، جو ہر جگہ دھمکی آمیز انداز میں چیختے نظر آتے ہیں، بلکہ ’دی گاڈ فادر پارٹ III‘ کے ڈان کی طرح جو زیادہ عمر دراز، زیادہ تنہا، ہر طرح سے دلیر لیکن اوجھل ہے، جس کی بانہوں میں جب بیٹی دم توڑتی ہے تو آسمان کی جانب رخ کرکے فریاد کرنے والے پچینو کی طرح۔’لائف ان اے میٹرو‘کا ایک منظر مجھے یاد ہے، جس میں کوئی موت نہیں دکھائی گئی تھی، لیکن اس کا ایک لمحہ ایسا تھا جس میں وہ اسی طرح کی افسردگی میں ڈوبے نظر آئے— چیخ چیخ کر ہلکان ہوجانے کی ضرورت، تضاد کی حد تک نجی ضرورت کے تحت افسردہ۔ اس میں مونٹی (جس کا کردار خان نے نبھایا) اپنی رفیقِ کار شروتی (جس کا کردار کونکنا سین شرما نے ادا کیا تھا) کو گھسیٹ کر بمبئی میں اپنے دفتر کی عمارت کی چھت پر لے جاتا ہے۔ شروتی اپنی زندگی میں متعدد مایوسیوں سے نمٹ رہی ہے۔ اس کی بہن کی شادی ٹوٹنے والی ہے، اور وہ آدمی جس سے وہ مل رہی تھی، اس سے اپنی شناخت کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ ’’تم کس سے ناراض ہو؟‘‘ مونٹی اس سے پوچھتا ہے۔ ’’کسی خاص آدمی سے؟ یا اپنی قسمت سے؟ وہ جو بھی کچھ ہے، اسے باہر نکال دو۔‘‘ شروتی شروع میں ہچکچاتی ہے- ’’یہ اتنا آسان کام نہیں ،‘‘ وہ اس سے کہتی ہے- لیکن پھر وہ دونوں ایک لمحے کے لیے افق کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اچانک ایک ساتھ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاموشی کو چیرتی ہوئی ان کی آوازیں گونجتی ہیں۔ عمارت اتنی اونچی ہے کہ شہر کی آوازوں کو ڈبو کر ایک مصنوعی سناٹا مسلط کر سکتی ہے۔ جب شروتی کی آواز بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے درد کا سامنا کر رہی ہے۔ لیکن مونٹی کی چیخ میں وہ بیزاری شامل ہے جو کسی چال کو بار بار آزمانے سے پیدا ہوتی ہے اور جسے وہ اب ایک بار پھر آزمانے کو مجبور ہو جائے۔

اس لمحے آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ مونٹی اور شروتی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ چھت کا منظر دیکھنے اور دیکھ لیے جانے کی سنسنی کے ساتھ تڑکتا ہے، جب کہ محبت کی یہ سنسنی عام طور پر پہلے بوسے سے وابستہ ہوتی ہے۔ بعد میں فلم میں، مونٹی اس سے پوچھتا ہے کہ پہلی ڈیٹ کے بعد آخر اس نے اسے کیوں ٹھکرا دیا۔ وہ جواب دیتی ہے کہ ایک بار اس نے دیکھا تھا کہ وہ اس کی چھاتیوں کو گھوررہاتھا۔ ’’وہ ؟‘‘ مونٹی پھٹ پڑتا ہے۔ ’’تم نے مجھے صرف اس کے لیے ٹھکرا دیا؟‘‘ پھر وہ مسکراتا ہے اور ایک نظر چوری سے اس کے جسم پر ڈالتا ہے۔ خان کی آنکھیں اسی منظر کی حامل ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آیا وہ اس کے سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے چمک رہی ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ناراض ہونے کا بہانہ کر رہا ہے۔

میں بہت جلد خان کا گرویدہ ہو گیا: ان کی گفتگو میں آنے والے وہ وقفے، وہ آنکھیں۔ کس طرح وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کے پاس کہنے کو اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا وہ جاننے دیتے ہیں۔ جب میں نوعمر تھا تو ’گاڈ فادر ‘ سیریز کو کئی کئی دن تک مسلسل دیکھتا، پچینو کی لائنوں کو بولنے کی مشق کرتا، اور اس کی اداکاری کو دوستوں پر آزمانے کے لیے مکالمے یاد کرنے میں دن گزارتا تھا۔ اب میں نے اپنے سامنے اس کا ایک ہندوستانی ہم منصب ڈھونڈ لیا تھا جس پر توجہ دینے کے لیے عمدہ لائنوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب میں کالج کے لیے بمبئی پہنچا تو مجھے یاد ہے کہ اپنی پہلی ہی شام کو میں ساحل پر محوِ گشت تھا اور میں نے خود کو عین اس جگہ پایا جہاں شروتی کے ٹھکرانے کے بعد اس کے ساتھ مونٹی کے جھگڑے کا منظر فلمایا گیا تھا۔ ایک ایسے شہر میں جو شگونوں پر شدید اعتقاد رکھتا ہے، یہ بات ایک معنی خیز علامت جیسی محسوس ہوئی تھی۔ آپ جہاں بھی جائیں، لوگوں کے چہروں پر یا تو ایک پرسکون یقین کی، یا کچھ بدل جانے کے خوف کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ دفتری اوقات کے دوران پرہجوم ٹرینوں میں، جب یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا اسٹاپ آنے پراندر آنے والی بھیڑ مجھے اترنے کا راستہ دے گی بھی یا نہیں، میں اکثر تنہائی کا شکار مرد وں کو اپنی اپنی شادیوں کے منصوبے اور امیر بننے کے نسخے سناکر ایک دوسرے کو تسلی دیتے دیکھتا تھا۔ جوڑے رات گئے تک سیرگاہوں اور ساحلوں پر قطار در قظار بیٹھے نظر آتے ، زمین کی جھلمل روشنیوں کی جانب ان کی پشتیں ہوتیں ، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ اندھیرے میں وقت گزارنا ان کے لیے زیادہ معنی رکھتا ہو۔ جب کبھی آپ سٹوڈیو کے علاقوں سے گزرتے تو ان کے پھاٹکوں کے گرد و پیش میں ممکنہ اداکاروں کی قطاریں آپ کو اس طرح تاڑتیں جیسے آپ کاسٹنگ ایجنٹ ہوں اور ان میں سے کسی نئے اداکار کو بریک دینے کے خواہاں ہوں۔

میں بھی ایک قسم کے بریک کی تلاش میں آیا تھا۔ لیکن میں کیا کرنا چاہتا تھا؟ ایک ہفتے تک میں نے کسی آئس کریم برانڈ کے لیے بل بورڈ مہم کی منصوبہ سازی کی تاکہ اشتہار کی کسی ایجنسی میں ملازمت مل جائے۔ اگلے ہفتے میں دستاویزی فلم ساز بن گیا، اور ایک مندر میں خفیہ طور پر شوٹنگ کے دوران گرفتار ہو گیا۔ میں تجربوں سے تھک جانے کے لیے ترس رہا تھا: شاید ایک ایسی نوکری کے لیے جہاں دن کے اختتام پر، کوئی مجھے دفتر کی عمارت کی چھت پر لے جائے تاکہ میں چیخ چیخ کر اپنے جذبات کو باہر نکال دوں۔ خان کی حرکتوں سے گہرائی چھلکتی تھی، ایک ایسا احساس مترشح ہوتا تھا کہ اس نے بہت کچھ برداشت کیا ہے— بعینہٖ کالج کے کسی طالب علم کی شبیہہ ، جس میں جینے کی اشتہا ہو، نمایاں ہونے کے لیے تڑپ ہو۔

ایک بار، میں نے ایک عورت کو صبح سویرے ساحلِ سمندر کے قریب ملنے کے لیے بلایا۔ خیال یہ تھا کہ ایک پُرسکون جگہ تلاش کی جائے اور، مجھے یاد ہے کہ میں نے اسے یہ ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا، ’’ہم اپنے باطنی شیطان نکال پھینکنے کے لیے‘‘ چیخیں ماریں گے۔ یہ ایک مبہم پیغام رہا ہوگا اور اس کے باوجود وہ کم و بیش ٹھیک وقت پر نمودار ہوئی۔ ہم ساحل سمندر کے سامنے پڑی دو کرسیوں پر بیٹھ گئے اور صبح کو جاگنگ کرنے والوں کی کڑی نظروں کا خطرہ مول لیتے ہوئے سمندر کی جانب منھ کرکے عجیب و غریب انداز میں چیخنے لگے۔ دھوپ کی طمازت نے ہماری پیٹھوں کو جلانا شروع کردیا اور جلد ہی ہم نے ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کو خیرباد کہہ دیا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ہم نے باہر ملنا شروع کر دیا، لیکن اس دن کے بارے میں ہم نے کبھی بات نہیں کی۔

***

عرفان خان کبھی صاحبزادہ عرفان علی خان کی عرفیت کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اب سے بہت پہلے، جب ہندوستانی مسلمانوں کو بنیادی طور پر ہندوستانی ہی سمجھا جاتا تھا۔ ان کے والد زوال آمادہ اشرافیہ طبقے سے تھے جنہوں نے اپنی خاندانی زمین اور مراعات ترک کر دی تھیں لیکن پھر بھی اکثر شکار کی مہم پر جانا پسند کرتے تھے۔ اس کی والدہ کافی دروں بیں اور عام طور پر گھریلو عورت تھیں۔ ننھے عرفان چار بچوں میں سے دوسری اولاد اور لڑکوں میں پہلی اولاد تھے، اور وہ سب سے بڑھ کر ماں کی توجہ کے خواہاں رہتے تھے۔ خان نے ایک بار ایک انٹرویو میں بتایا تھا، ’’میں ان کے قریب رہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے آپس میں لڑ بیٹھتے تھے۔ میں تصور کیا کرتا تھا کہ میری تائید میں وہ میرا سر تھپتھپا رہی ہیں — مجھے لگتا ہے کہ میں ساری زندگی اسی احساس کا متلاشی رہا ہوں۔‘‘

ان کی ماں نے تصور کر رکھا تھا کہ اس کے بچے جے پور ہی میں ان کے قریب آباد ہوں گے، وہیں معمولی سی کچھ ایسی ملازمتیں کرلیں گے جن سے بلوں وغیرہ کی ادائیگی ہو تی رہے گی ۔ برسوں پہلے، ان کا بھائی کام کی تلاش میں بمبئی گیا تھا، اور کبھی واپس نہیں آیا ۔ ان کے شوہر کی ناوقت موت نے ان میں تنہا چھوڑ دیے جانے کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ عرفان اس وقت انیس سال کے تھے، اور بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ اپنے والد کی ٹائر وں کی دوکان کو سنبھال لیں گے۔ لیکن ان کی آرزوئیں ہندی فلموں کے سرکردہ مرد اداکاروں کو دیکھ دیکھ کر سر ابھار رہی تھیں۔مثلاً ’نیا دور ‘ میں عظیم الشان دلیپ کمار، ’مرگیہ‘ کے کے آوارہ مزاج متھن چکرورتی۔ کسی نے خان سے کہا کہ وہ چکرورتی جیسا لگتا ہے: لمبا، کالا، غیر فوٹوجینک۔ انھوں نے اپنے بالوں کو ہیرو کی طرح سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ ہائی اسکول کے بعد، انھوں نے ایک مقامی کالج میں تھیئٹر کی شام کی کلاسز میں داخلہ لے لیا اور شہر میں ہونے والی بالی ووڈ کی بعض شوٹنگیں بھی دیکھیں۔ انہوں نے نئی دہلی کے نیشنل اسکول آف ڈراما کو خط لکھا، اور اپنی درخواست میں ان ڈراموں کے بارے میں ڈینگیں ہانکیں جن میں انہوں نے کام بھی نہیں کیا تھا۔ انہیں اسکالرشپ کی پیشکش ہوئی اور عرفان گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔

دہلی میں آخرکار خان کو ایک بڑا بریک تقریباً مل ہی گیا۔ ہدایت کار میرا نائر اپنی پہلی فلم ’سلام بامبے‘ کے لیے اداکاروں کی تلاش میں کیمپس آئی تھیں۔ ایک دن، انھوں نے خان کو کلاس روم میں دیکھا۔ ’’وہ اداکاری میں زور نہیں لگا رہا تھا،‘‘ نائر نے بعد میں ان کی اداکاری کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا ۔ ’’اس کی اداکاری کی سعی مخفی تھی۔ وہ اسی میدان سے تھا۔‘‘ نائر نے انھیں مرکزی کردار میں کاسٹ کیا اور خان سمسٹر کے عین وسط میں عملے کے ساتھ تربیت پانے کے لیے بمبئی چلے گئے۔ لیکن دو ماہ کی ریہرسل کے بعد، نائر اس نتیجے پر پہنچیں کہ خان ان کے کردار کے مطابق نظر نہیں آتے۔ فلم جب تیار ہو گئی تو اس میں خان کل ملا کر دو منٹ کے لیے نظر آتے ہیں، اس خط نویس کے طور پر جو مرکزی کردار نبھانے والے بچے کے کو دھوکا دیتا ہے۔تاہم اصل زندگی میں، شاید خان ہی نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ دھوکا انھیں ملا ہے: انھوں نے ایک نئے شہر کا سفر یہ سوچ کر کیا تھا کہ رول انھیں مل گیا ہے، لیکن شوٹنگ سے پہلے ہی ان کا یہ سفر دہلی کی جانب واپسی کی ٹرین پرختم ہو گیا ۔ ان کا پہلا رول ہی، جیسا کہ انھوں نے بعد میں کہا تھا، ’’میری پہلی شکست بن گیا۔‘‘

اگلی بار عرفان کو ’دی نیمسیک‘ میں کاسٹ کرنے میں نائر کو مزید بیس سال لگے۔ خان اتنے لمبے عرصے تک کسی طرح گزران کر جائیں گے، اس پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اداکار بالی ووڈ میں تب تک بے اوقات یا غیر ضروری رہتے ہیں، جب تک کہ وہ باکس آفس پر کامیاب نہ ہو جائیں یا پھر فلمی دنیا کے اندرکے اہم خاندانوں سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ کسی بھی ہندی فلم میں کسی منظر کے پس منظر میں جھانک کر دیکھیے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی عمدہ اداکار نظر آ جائے گا - اپنے معمولی رول کے باوجود نہایت عمدہ اداکار۔ جیمز بالڈوِن نے ایک مرتبہ لکھا تھاــ ’’ صلاحیت اہمیت نہیں رکھتی ۔ میں بہت سے تباہ حال لوگوں کو جانتا ہوں جو باصلاحیت تھے۔‘‘ اب سے تیس سال پہلے بہت ممکن تھا کہ آپ نے بھی ایسے ہی بہت سے بے صلاحیت ستونوں کو بمبئی کے مغربی علاقوں میں پروڈکشن کے دفاتر کے آس پاس منڈراتے دیکھا ہو ۔ ایک مشہور مکالمہ نویس کے ایک بے قمیص وارث کو آپ جانتے ہوں گے جو ہر دوسرے منظر میں اپنے پیٹ کے عضلات کی نمائش کرتا تھا (اور آج بھی خود سے تیس سال چھوٹی خواتین کے سامنے بھی ایسا ہی کیا کرتا ہے)۔ ایک بڑے پروڈیوسر کا ایک بیٹا تھا جوا پنے رومانٹک ہیرو ہیروئن کی باسکٹ بال کورٹ میں نوک جھونک کراکے ملک کا سب سے زیادہ بھروسہ مند ہدایت کار بن گیا — جو اُس وقت ہندوستان میں ایک نایاب بات تھی— اور اس طرح اس نے فلم صنعت کا رخ دیہی سامعین سے ہٹا کر زیادہ امیرکبیر، لیکن اتنے ہی تنگ نظر، ہندوستانی تارکین وطن کی جانب موڑ دینے کا سامان کیا ۔ پھر ادھیڑ عمر کا ایک ڈائریکٹر تھا جو اپنی ہر فلم کے بیچ میں نظر آنا پسند کرتا تھا۔ وہ کسی گانے میں اچانک نمودار ہوتا یا کسی منظر میں سَن ہیٹ لگائے کیمرہ کو گھورتے نظر آتا ، تاکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ اس کی فلم دیکھ رہے ہیں۔

خان نے اس ماحول میں اپنے لیے ایک صحیح موقع تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ مثال کے طور پر، انھیں بتایا گیا کہ سَن ہیٹ والے تماشہ گر ڈائریکٹر نے خان کو کہیں اداکاری کرتے ہوئے دیکھا تھا اور کسی رول کے لیے اس کے نام پر غور کر رہاتھا۔ خان نے آئندہ چند مہینے اس ڈائریکٹر کے بلاوے کے انتظار میں برباد کیے۔ کاسٹنگ ایجنٹ ان کے پورٹ فولیو پر نظر ڈالتے تھے اور طرح طرح کے رول نبھانے پر انھیں لتاڑتے تھے۔ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر فلم میں بنیادی طور پر ایک ہی جیسے کردار کے لیے اپنے حلیے اور زاویوں کے متعلق اتنا نہ الجھیں۔ ان تمام برسوں میں وہ ٹیلی ویژن گِگس، دن میں دکھائے جانے والے سوپ اوپیرا کرتے ہوئے زندہ رہے جن میں ایکشن حقیقت میں بس ایک آدھ بار ہی میں ہوتا تھا اور پھر دوسری بار —سلوموشن میں، تاکہ ناظرین آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکیں کہ کیا چل رہا ہے ۔ ایک اداکار کے اندر کا اداکار اس دنیا میں کیا کر رہا تھا؟ پروڈیوسر حضرات خان کو اپنے سیٹ پر سے اس لیے ہٹا دیتے تھے کہ وہ اپنے جملوں کے درمیان لمبے وقفے لیتے تھے۔ سینماٹوگرافر چاہتے تھے کہ وہ بات کرتے وقت کیمرے کی طرف دیکھا کریں۔

اسکرین رائٹر سکدر سے ان کی ملاقات ڈرامہ اسکول میں ہوئی ، ہزار یے کے آخر تک ان کی شادی ہوگئی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ سکدر نے انھیں غیر ممالک میں ایک دو شوز میں کام بھی دلوایا جہاں وہ ایک مصنف کے طور پر کام کرتی تھیں، لیکن نوّے کی پوری دہائی گزر گئی اور خان کو کوئی اہم رول نہیں ملا۔ ایک زمانے میں وہ کام کے لیے اتنا بے چین تھے کہ جب کسی نے مذاق میں پہاڑ پر لگے ایک ٹی وی ٹاور کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ خان کو وہاں کام مل سکتا ہے، تو انھوں درحقیقت پہاڑ کا سفر کر ڈالا تھا۔

میں اس پہاڑی ٹاور کو جانتا ہوں: یہ میرے بچپن کے مناظر کا حصہ تھا۔ میری والدہ انڈیا کے پبلک براڈکاسٹر کے لیے بطور انجینئر کام کرتی تھیں۔ ہر چند سال کے وقفے سے ان کا ٹرانسفر ملک کے کسی مختلف ٹی وی اسٹیشن پر کر دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں کسی ٹی وی ٹاورکے قریب واقع ہاؤسنگ کیمپس سے کسی دوسرے کیمپس میں منتقل ہونا پڑتا تھا۔ جس وقت خان سوپ اوپیرا میں اپنے بنیادیں تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، میری والدہ ان ایپی سوڈس کو ہر ہفتے لوگوں کے گھروں تک پہنچانے میں مدد کر تی تھیں۔ بعد میں، جب خان نے اپنے انٹرویوز میں ان شوز کے بارے میں بتایا، تو میں ان کے ناموں کو پہچان گیا ، لیکن ان کے مرکزی کرداروں یا کہانیوں کے بارے میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا، کسی منظر میں خان کی کوئی جھلک یاد آنے کی تو بات ہی کیا کی جائے۔ مجھے اگر یاد ہے تو وہ ان دنوں کی اکتاہٹ ہے۔ ان دوپہروں اور شاموں کی ہمیشہ کی وہ بے کیفی جب پانچ دنوں پر محیط کرکٹ کا کھیل دیکھنا یوں لگتا تھا جیسےسب سے کم بوجھل کام یہی ہو۔ کچھ سال پہلے معیشت کے کھلنے کے ساتھ کیبل چینلز آچکے تھے، لیکن ان پر دکھایا جانے والا مواد ابھی غیردلچسپ تھا: بھونڈے مزاحیہ ڈرامے، ہندو دیومالا سے ماخوذ اشک آگیں کہانیاں، سانتا باربرا اور دی بولڈ اینڈ دی بیوٹی فل کے تھکی ہوئی نقلیں ۔ ہفتے میں ہر دن ، بچوں کے لیے ڈزنی کارٹونوں کا صرف ایک گھنٹہ ہوتا تھا—زیادہ تر ڈک ٹیلس اور ٹیل اِسپن — جب کہ سنیچر کے روز طلبہ کسی ناصح قسم کے مقامی سپر ہیرو کی مصاحبت کی خاطر اسکول چھوڑ کر سکتے تھے اور عینک چڑھائے مسخرے کے رول میں مٹرگشتی کرسکتے تھے۔

اپنی گمشدہ دہائیوں پر نظر ڈالتے ہوئے خان نے یہ محسوس کیا کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج اپنے ہنر میں دلچسپی کو برقرار رکھنا ہے: ’’مجھے اپنا حوصلہ بلند رکھنے کے طریقے تلاش کرنے تھے۔‘‘ بمبئی منتقل ہونے کے بعد پہلی بار جب انھیں کسی رول کے لیے معاوضہ ملا تو انھوں نے بظاہر ’’اپنے پیشے سے بور ہونے‘‘ سے بچنے کے لیے ایک وی ایچ ایس پلیئر خریدا۔ ان دنوں ہندوستانی ناظر ین بھی اسی طرح بیزار رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں بھی بہت ہی معمولی پر گزارا کرتا تھا: آنے والی فلموں کے نئےگ گیت سننا، پھر ٹی وی پر انھی گانوں کے ویڈیو سیکونس دیکھنا، تاکہ جب تک ہم تھیئٹر میں فلم دیکھیں، تب تک ہمیں اپنے پیسوں کے بدلے کی سیٹی بجانے کی مشق ہو جائے اور جب گیت بجے تو ہم بھی ساتھ میں گنگنا سکیں۔

کمپیوٹرز پر سی ڈی اور ڈی وی ڈی برنر ڈرائیوز کے پھیلاؤ کے ساتھ، کم از کم میری نسل کے لیے ایک دنیا کھل گئی جس نے ہمیں ٹیلی ویژن اور اگلے جمعہ کی ریلیز کے جبر سے آزاد کر دیا۔ جب میں گیارہ سال کا تھا، ہر سہ پہر اپنے ایک دوست کے گھر گزارتا تھا تاکہ اس کے بڑے بھائی کے ایم پی تھریز (MP3s) کےکلکشن سے ڈِسک کی کاپیاں تیار کرلوں۔ سڑکوں پر سامان بیچنے والے ’راشومون‘ سے لے کر’ ہوم ایلون‘ اور ’ ڈیپ تھروٹ‘ تک ہر چیز کے نقلی پرنٹ فروخت کرتے تھے، اور بہت جلد ایسا ہوگیا کہ تھیئٹروں میں آنے والی بالکل نئی فلموں کی کیمرے سے تیار کی گئی نہایت گھٹیا ریکارڈنگیں، بالکونی سیٹ کی قیمت پر ملنے لگی۔

***

مجھے یاد ہے کہ ’دی واریئر‘ کا ایک چوری کا پرنٹ دیکھا تھا، اور اپنے کیریئر کو بحال کرنے کا سہرا خان نے اسی فلم کے سر باندھا تھا۔ اس میں مناظر پرشکوہ انداز سے پیش کیے گئے تھے: لمبے بالوں والے اور کمزور سے خان ، دھوپ اور صحرا کی تنہا وسعت میں تلوار لہراتے نظر آئے۔ پھر بعد میں، ترشے ہوئے بالوں کے ساتھ، کھوئے ہوئے سے لیکن پرعزم ہمالیہ کی پہاڑیوں میں آبشاروں سے چھتنار جنگلوں میں اپنا راستہ طے کرتے دکھائی دیتے ہیں ۔ خان کو قانون نافذ کرانے والے کردار سے لے کر قرونِ وسطیٰ کے جنگجو تک کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے بازویا سینہ پھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ جب وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار گاؤں میں لوٹ مار کرتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک جنون کے سبب چمکتی ہیں، اور جب وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو کھلے میدان میں قتل ہوتے دیکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو ان میں صدمے اور خوف کا تاثر ہوتا ہے۔ دیومالائی خوبصورتی اور خون خرابے کی اس دنیا میں خاموشیاں ہی کافی ہوتی ہیں۔ پیشانی پر معمولی سے بل ڈال کر اور ہاتھ کی ذرا سی جنبش سے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خونریزی کے باوجود ہر شخص دبے لہجے میں بات کرتا ہے۔

جب ڈائریکٹر آصف کپاڈیہ نے - جس نے بعد میں گلوکارہ ایمی وائن ہاؤس پر آسکر ایوارڈ پانے والی دستاویزی فلم ’ایمی‘ بنائی - خان کا پہلا آڈیشن لیاتو اسے خیال آیا کہ وہ ایسے شخص کی طرح لگتا ہے ’’جس نے بہت سے لوگوں کو قتل کر رکھا ہو، لیکن اس پر بہت برا بھی محسوس کرتا ہو۔‘‘ کپاڈیہ نے خان کے حلیے میں کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو کسی بھی فلم کے لیے لازمی ہوتا ہے: فلم کی کہانی اکثر ان کے چہرے کے تاثرات پر آگے بڑھتی تھی۔

’دی واریئر‘ ہندوستانی تھیئٹروں میں کبھی ریلیز نہیں ہوئی۔ (امریکی حقوق میرامیکس نے خریدے تھے، جہاں یہ ایک اور فلم بن گئی جسے ہاروی وائنسٹائن نے برسوں تک ٹھنڈے بستے میں رکھا۔) لیکن چند نئے ہدایت کاروں نے خان کی مشکلیں کھڑی کرنے کی صلاحیت کا نوٹس لیا اور انہیں دو فلموں میں کاسٹ کیا جس نے انہیں بمبئی میں قدم جمانے کا موقع دے دیا: یہ دو فلمیں تھیں ’حاصل‘ اور ’مقبول‘ ۔ دونوں فلموں میں ان کے کردار ایسے تھے جنھوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا، لیکن ’مقبول‘ میں ، جہاں انھوں نے دوبارہ مرکزی کردار ادا کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب مقبول اپنے بہترین دوست کی لاش کو گھور رہا ہوتا ہےجسے مارنے کا اس نے خود ہی حکم دیا تھا، اور تصور کرتا ہے کہ مردہ شخص نے دوبارہ آنکھیں کھول دی ہیں۔ مقبول صدمے سے لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گر پڑتا ہے۔ سیٹ پر اس سین کو کرتے ہوئے خان کی اداکاری بظاہر اس قدر حقیقی لگ رہی تھی کہ ان کے ساتھی اداکار نصیر الدین شاہ نے سوچا کہ انھوں نے واقعی اپنا توازن کھو دیا ہے اور انھوں نے سہارا دینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ نصیر الدین شاہ ڈرامہ اسکول میں خان کے پسندیدہ اداکاروں میں سے تھے، اور یہ لیجیے، وہی عرفان کی اداکاری سےآئینۂ حیرت بن گئے تھے۔ ’’یو آر بلڈی گڈ،‘‘ انھوں نے خان سے کہا تھا۔

جس وقت میں نے ’دی واریئر‘ کا پائریٹڈ پرنٹ دیکھا، خان اپنے بریک آؤٹ کرداروں سے بہت سے لوگوں کو متاثر کرچکے تھے۔’دی نیمسیک‘ میں وہ زندگی سے کنارہ کش باپ کے طور پر سامنے آئے تھے۔ ویس اینڈرسن نے’دی دارجلنگ لمیٹڈ‘ میں ایک پارٹ صرف انھی کے لیے لکھا تھا۔ ’اے مائیٹی ہارٹ‘ اور ’سلم ڈاگ ملینیئر‘ دونوں میں ایک پولیس اہلکار کے طور پر انھیں کاسٹ کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں، ’لائف ان اے میٹرو‘ نے دکھا دیا کہ خان کو ہمیشہ فکروں میں غلطاں قاتل کا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک ٹی وی اشتہار میں بھی نظر آئے جو اپنے سیٹ اپ کی وجہ سے بہت مقبول ہوا: اس میں خان ساٹھ سیکنڈوں کے لیے ایک اسکرین سے ناظرین سے شرارتی سے نداز میں مخاطب ہوتے ہیں۔

وہ افراط کے فراواں دن تھے۔ بالی ووڈ آخر کار حقیقت پسندی کے تئیں لوگوں کی للک کو پورا کر رہا تھا۔ فلمساز صرف شہروں کے منتخب سامعین کے لیے فلم ریلیز کرکے بھی بریک پانے کی امید کر سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے اسٹوڈیوز اور معمول میں شامل رقص و موسیقی اور گیتوں سے دور رہ سکتے ہیں، اور اس کے بجائے نئے اداکاروں کو بطور مرکزی کردار فلم میں لے سکتے ہیں۔

ایک دہائی پہلے، مجھے بمبئی میں اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنے گنوائے ہوئے وقت کی بھرپائی کر رہے ہیں: ان تمام ساعتوں کی بھرپائی جو بچپن میں ضائع ہو گئیں جب ہم قابلِ دید چیزوں کو دیکھنے سے محروم تھے۔ میں وائی ایم سی اے میں جس روم میٹ ’ ڈی ‘کے ساتھ رہتا تھا ۔وہ دن رات اپنے لیپ ٹاپ سے چپکا رہتا تھا، کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا تھا۔ ڈی کے پاس 500 جی بی کی کچھ ہارڈ ڈرائیوز تھیں، جن میں تازہ ترین جاپانی اینیمی سیریز کی ٹورینٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی فلمیں تھیں، پچھلے تیس سالوں میں نشر ہونے والے تمام امریکی ٹی وی شو زکے ایپی سوڈ تھے، اور بین الاقوامی فلموں کا ایک ناقابلِ یقین آرکائیو تھا جو اس نے ہدایت کاروں کے آخری نام کے مطابق حروف تہجی کی ترتیب میں محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ صبح سویرے اپنی میز پر ہوتا، چائے گھونٹ گھونٹ پیتا رہتا، اور اس کی آنکھیں ان شوز یا فلموں کی وجہ سے دہکتی رہتیں جنہیں دیکھنے کے لیے وہ رات بھر جاگتا تھا۔ اختتامِ ہفتہ پر وہ مضافاتی علاقوں میں ایک دوست کے گھر چلا جاتا، تاکہ اپنے فلموں کے ذخیرے کو نئے سرے سے بھر سکے۔ جس تندہی کے ساتھ وہ ایک ہی دن کے عرصے میں ایک سیریز کو ختم کرتا تھا، یا ڈائریکٹر کے ڈیپ کٹس تلاش کرتا تھا، اس سے مجھے کبھی لگا نہیں کہ وہ کوئی کاہل لتّی آدمی ہے۔ ڈی کے لیے دیکھنا ہی کام تھا۔

خان بھی اپنے کام میں ایک لتّی کی طرح مگن رہتے تھے۔ بالی ووڈ میں، ایسا کرنے میں اکثر گلیاروں کے چکر کاٹنا بھی شامل ہوتا ہے، جیسا کہ ایک بار اپنے ایک انٹرویو میں انھوں نے اعتراف بھی کیا تھا کہ ’’اداکار ہونے کے لیے یہاں فنی باریکیوں کی ضرورت نہیں، ہیئت کذائی کافی ہوتی ہے۔‘‘ وہ خود کو دہرانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر ان سے کسی سین کے لیے آٹھ بار ٹیک کرنے کو کہا جاتا تو وہ انہیں آٹھ مختلف انداز سے کرتے تھے، تاکہ ڈائریکٹر خود ہی ڈھونڈ لے کہ اسے کیا چاہیے۔ جہاں تک پیچیدہ کرداروں کا معاملہ ہے تو خان یہ نہیں مانتے تھے کہ اداکار ہمیشہ کردار میں ڈھل سکتا ہے اور تحقیق سے زیادہ اپنے تخیل پر بھروسہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ’دی نیمسیک‘ میں ایک ہندوستانی نژاد امریکی شخص کا کردار ادا کرنے سے پہلے خان نے کبھی امریکہ کا سفر نہیں کیا تھا۔ وہ یہ بخوبی سمجھتے تھے کہ لباس اور درست لہجہ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ ایک تارکِ وطن شخص کی دروں شگافی کی ترسیل ہو جائے۔ انھوں نے اپنی یادداشت کو کھنگالا، کینیڈا کے پچھلے سفر کو یاد کیا جہاں اس نے دکانوں میں کام کرنے والے بعض اداسی میں لپٹے تارکین وطن کو دیکھا تھا۔ ’’کچھ میرے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا،‘‘ انھوں نے 2010 میں ٹائم میگزین کو بتایا تھا۔’’ایک عجیب سی اداسی، ایک ایسا آہنگ جو ادھیڑ عمر کے آدمیوں میں پایا جاتا ہے۔‘‘ ’دی واریئر‘ میں، انھوں نے اس منظر پر بالکل یقین نہیں تھا جس میں ان کا کردار اپنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس لمحے کا سامنا کرنے کے لیے انھوں نے خود کو یہ سمجھایا کہ فلم کی شوٹنگ کا تجربہ زندگی جینے جیسا ہوتا ہے، اور ’’بعض اوقات آپ کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔‘‘ خان کا پسندیدہ واقعہ ’سات خون معاف‘ کے سیٹ کا ہے، جس میں انھوں نے مرکزی کردار سوزانا کے سات شوہروں میں سے تیسرے شوہر کا رول کیا تھا، اور سوزانا کا کردار پرینکا چوپڑا نے نبھایا تھا۔ خان اپنے حصے کے کردار سے تال میل نہیں بٹھا پا رہے تھے جو بیوی کو پیٹنے والے ایک اردو شاعر کا کردار تھا۔ شاعر کو ہمہ وقت گالی گلوچ میں مبتلا دکھایا جانا تھا تاکہ جب سوزانا اسے قتل کرے تو ناظرین کے دلوں میں سوزانا کے لیے یک دلی پیدا پو۔ اپنے سین کی تیاری کے دوران خان صاحب گلوکارہ عابدہ پروین کی کوئی غزل سن رہے تھے۔ انھوں نے بعد میں کپاڈیہ کو بتایا کہ ’’اس غزل نے اچانک میرے اردگرد ایک پوری دنیا تعمیر کر دی۔‘‘ اس گیت نے انھیں شاعر کی ذہنی زندگی میں غوطہ زن ہونے اور اس کے طرز عمل کا مخصوص انداز تلاش کرنے میں مدد کی تھی۔ اس طرح لمحہ بھر میں ہی وہ خود کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔

اپنے ٹاک شوز میں خان اکثر اپنی والدہ کو بمبئی میں ہونے والے ’دی نیمسیک‘ کے پریمیئر میں لے جانے کی کہانی سناتے تھے۔ اسکریننگ کے بعد انھوں نے خان سے ہدایت کار میرا نائر سے تعارف کرانے کو کہا۔ ان کی ماں بولیں، ’’مجھے اس سے بات کرنے دو۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دنیا بھر میں اتنے لوگ ہیں، ان میں سے تم نے فلم میں مارنے کے لیے میرے ہی بیٹے کو کیوں چنا؟‘‘ ظاہر ہے کہ ان کی ماں مذاق کر رہی تھیں، لیکن خان کو جو رول ملتے تھے ان میں خان کی ہر بار ہونے والی موت پہلی نظر میں کسی کی کارستانی جیسی لگتی ہے۔ جو اسکرپٹ ان کی راہ میں آئے وہ یکے بعد دیگرے خان کے قطعی طور پر فنا ہونے کی فنتاسی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ لیکن موت بھی ایک اسکرپٹ ہے جس کی ہر کوئی بے عیب تکمیل چاہتا ہے: ’’جدوجہد‘‘ کا آخری سرا — یہ وہ لفظ ہے جو ڈرامہ اسکول میں خان کی اداکاری دیکھنے کے تجربے کے تضاد کو بیان کرنے کے لیے نائر نے استعمال کیا تھا۔ اور اگر آپ خان کے بہت سے کرداروں کو گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو آپ ایک تلاش گر یا مجاہد کو پائیں گے، ایک ایسا شخص جو کسی چیز کی مسلسل تلاش میں ہو۔ چاہے وہ بے حسی (مقبول)، درد (دی واریئر)، یا حقارت (سلم ڈاگ ملینیئر) پیش کر رہا ہو، سب میں ایک ہلچل ، اکے آثار ہمیشہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ’لائف ان اے میٹرو‘ میں، مونٹی یہاں تک کہ ایک بیوی تلاش کرنے کی جدوجہد میں لگا ہے۔ فلم کے اختتام کے قریب مونٹی شروتی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے برے تعلقات سے نکل جائے اور کسی نئے شخص سے ملاقاتوں کی کوشش کرے۔ ’’موقع ڈھونڈو، بے بی،‘‘ وہ اس سے کہتا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ خان ہے جو ناظرین کو مشورہ دے رہا ہے کہ وہ سب چیزیں ڈھونڈتے رہیں جو ڈھونڈنے قابل ہیں۔

***

خان فی الحقیقت کس سمت میں کوشاں تھے؟ انھوں نے شاید ہی کبھی کوئی سیدھا جواب دیا ہو۔عام لوگوں کے درمیان ہوتے تو اسرارِ حیات پر زین فلسفے پر بحث شروع کر دیتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد، چند گھنٹوں کے اندر اند ر ’لائف آف پائی‘ کا ایک منظر، جس میں وہ ’’جانے دینے‘‘ کے موضوع پر ایک جذباتی مونولوگ ادا کرتے ہیں، وائرل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے نام میں بھی ردوبدل کرتے رہتے تھے،مثلاً اپنے نام ’عرفان‘کی انگریزی اسپیلنگ میں ایک اور’آر‘ کا اضافہ کیا، پھر یہ کہہ کر ’خان‘ کو ترک کر دیا کہ ’’چاہیے کہ میں اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاؤں،نہ کہ اپنے پس منظر یا ذات یا مذہب کی وجہ سے ۔‘‘ اپنی امریکی شہرت کے باوجود انھوں نے بمبئی میں ’اسٹار ‘ ہونے کے جھمیلے میں پڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ مدھ جزیرہ پر رہتے تھے، جو فیری کی سواری کے فاصلے پر ہے، اسٹوڈیو کے علاقوں اور اندرون ملک رہائشی محلّوں سے دور جہاں مشہور و معروف اداکار عام طور پر بہترین حویلیوں اور اپارٹمنٹس میں عیش و عشرت سے رہتے تھے۔ فاصلہ انھوں نے جزوی طور پر خود مسلط کیا تھا: وہ مسیحی بالی ووڈ ہیروز کے لیے اپنی ناپسندیدگی پر کبھی قابو نہ پاسکے۔ بیرون ملک کی فرنچائز فلموں میں اپنے تمام کیمیو کرداروں کے علاوہ خان نے ’ہندی میڈیم ‘کے ساتھ ہندوستان میں پہلی بلاک بسٹر کامیابی کا مزہ چکھا، جو ان کی موت سے صرف تین سال قبل ریلیز ہوئی تھی۔ انھیں ہالی ووڈ کے بڑے پراجیکٹوں میں سکہ بند کردار وں کے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جو ہمیشہ ’بین الاقوامی آدمی‘ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ لیکن انھوں نے ’دی مارشیَن‘ اور ’انٹر اسٹیلر‘ میں ملنے والے رول اس وجہ سے ٹھکرا دیے کہ ان کی پروڈکشن کی تاریخیں خان کے چھوٹے پروجیکٹوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں ۔ اور ان کی وہ تصویر ناقابل فراموش ہے جب ’سلم ڈاگ ملینیئر‘ نے آسکر میں بہترین پکچر کا خطاب جیتا تو وہ اداس و تنہا نظر آرہے تھے، جب کہ عملے کے باقی لوگ ان کو گھیرے ہوئے مسکرا رہے اور خوشیاں منا رہے تھے۔

’اِن ٹریٹمنٹ‘ اور ’دی لنچ باکس‘ دونوں ہی فلموں میں ان کے اس معمے جیسے مزاج کا اچھا استعمال کیا گیا ہے، یعنی خان کا یہ انداز کہ وہ کہیں بھی قدرے لاتعلق نظر آئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ’اِن ٹریٹمنٹ‘ کے ایک ایپی سوڈ میں پال (جو ایک معالج تھیریپسٹ ہے اور جس کا کردار گیبریل بائرنے نے نبھایا ہے) سنیل (جس کا کردار خان نے ادا کیا ہے) کے بارے میں کہتا ہے، ’’میں نے جتنے بھی چہرے دیکھے ہیں یہ ان میں سب سے تنہا چہرہ ہے۔‘‘ اور واقعی، سنیل اکیلا ہے، حالانکہ وہ کلکتہ میں اپنی بیوی کے انتقال کے چھ ماہ بعد بروکلین آکر اپنے بیٹے ارون اور بہو جولیا کے ساتھ رہنے لگا ہے ۔ کئی اییی سوڈوں میں، سنیل پال کے دفتر میں جا بیٹھتا ہے اور شکایتی انداز میں اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے- کس طرح اس کی بیوی نے اپنے آخری لمحات میں اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ سنیل اپنے بیٹے کے ساتھ بیرون ملک چلا جائے گا، کس طرح وہ اس حقیقت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جولیا اسے ہفتہ واری الاؤنس دیتی ہے، اور پوتے پوتیوں کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا حساب رکھتی ہے، کس طرح وہ اپنے بیٹے آرون کو فون کرتی پھرتی ہے، اور کیوں کر اسے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی افیئر چل رہا ہے۔ جولیا کے متعلق سنیل کی اس مسلسل تشویش میں متبلا ہے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے: جب وہ اس کے بات کرنے کے انداز کو بیان کرتا ہے تو اس کی آنکھیں واضح طور پر چمک اٹھتی ہیں، جب وہ اس کی ہنسی کی آواز سنتا ہے تو اس کا ’گلا گھونٹنے‘ کا تصور کرتا ہے۔ شو رنر باربار سنیل کی اس وحشت زدگی کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت پر توجہ نہیں دے پاتے کہ یہی بیزاری اور لاتعلقی ہے جو اسے ہر صبح ایک نئے ملک میں جاگنے کی وجہ فراہم کرتی ہے۔ وہ یہ بات بس ذرا دیر کو ہی بھول سکتا ہے کہ تیس برس تک اس کی بیوی رہنے والی عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ زیادہ گہری دراڑ تو سنیل اور ارون کے درمیان ہے۔ ان کے دبے ہوئے جذبات کے لیے جولیا محض ایک پراکسی ہے۔ بیٹے نے بہت جلد بہت دور تک کا سفر طے کر لیا ہے، اور باپ اس کے ہمراہ قدم ملا کر نہیں چل سکتا۔

سنیل اور ارون کے درمیان فاصلہ بالکل ویسا ہی ہے جو خان نے اپنی زندگی میں طے کیا: جے پور سے جوراسک پارک تک ؛ بمبئی میں دفتر کی عمارت کی چھت سے نیویارک میں ایک معالج کے صوفے تک؛ مقبول میں ایک اداس غنڈے کا کردار ادا کرنے سے لے کر جوراسک ورلڈ میں بطور سائمن مسرانی بورڈ روم کے اندر اور باہر منڈلاتے پھرنے تک۔ ان کے نبھائے ہوئے کردارپچھلی تین دہائیوں میں واقع ہونے والی جنوبی ایشیائی گلوبلائزیشن کی کہانی کا احاطہ کرتے ہیں: یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں قطعی اپنے باپوں جیسی نہیں لگتیں۔ تمام تر جدو جہد اور خواہشات کی تکمیل کی خاطر ان کی نجی زندگیاں بونی ہو گئی ہیں۔ وہ بالکل نہیں جانتے کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں کس طرح اپنی ہر طرح سے تکمیل کریں۔ صحافی اسیم چھابڑا اپنی کتاب ’عرفان خان: دی مین، دی ڈریمر، دی سٹار‘ میں لکھتے ہیں کہ خان سیکس سین کرنے میں بے آرامی محسوس کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بہت سے کردار محبت کرنے کے ابتدائی مرحلے میں ہی نظر آتے ہیں۔ ’پان سنگھ تومر‘ میں انھیں اپنی بیوی کو بوسہ لینا سکھانا پڑتا ہے۔ ’روڈ ٹو لداخ‘ میں، جس میں انھوں ایک مفرور شخص کےبھاگتے رہنے کا کردار ادا کیا ہے، ایک عاشق کو ہونٹوں سے ہونٹ ملانے کے صحیح طریقے کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ’’مجھے نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ فلمیں دیکھتے ہو،‘‘ بستر میں وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہتی ہے۔ ’’ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہی تو ہم فلمیں دیکھتے ہیں۔‘‘

’لنچ باکس‘ میں، ساجن فرنانڈیز نہ تو کھانا پکاتا ہے اور نہ ہی فلمیں دیکھتا ہے۔ وہ ایک وِدھر یا رنڈوا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی دوست نہیں۔ وہ جلد ہی اپنی ملازمت سے ریٹائر ہونے اور بمبئی سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ برسوں پہلے، جب اس کی بیوی زندہ تھی، وہ اپنے پسندیدہ مزاحیہ ٹی وی ڈراموں (سِٹکام) کو ٹیپ پر ریکارڈ کرتی تھی، تاکہ ویک اینڈ پر انھیں دوبارہ دیکھے اور انہی لطیفوں پر پھر سے ہنسے۔ اب وہ رات کو جاگ کر ان پرانے ٹیپوں کو دیکھتا رہتا ہے، پورچ میں سگریٹ پیتا ہے، صبح کام پر جانے تک گھڑیاں گنتا رہتا ہے۔ (ساجن وہ کردار ہے جس میں ’لائف ان اے میٹرو‘ کا مونٹی بھی ڈھل سکتا تھا، بشرطیکہ اس کی ملاقات شروتی سے نہ ہوئی ہوتی۔ ’اِن ٹریٹمنٹ‘ کا سنیل بھی اسی طرح کے وجود کا منتظر ہو جاتا اگر اسے ہندوستان واپس بھیج دیا جاتا۔) لنچ ڈیلیوری سروس جب ایک آرڈر کو غلطی سے غلط پتے پہنچا دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ساجن کا ایک نوجوان گھریلو خاتون، ایلا کے ساتھ خطوط کا تبادلہ شروع ہو جاتاہے۔ وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کس طرح چیزوں کو بھولتا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس ’’ایسا کوئی نہیں ہے جسے وہ یہ سب بتائے۔‘‘ وہ اسے اپنی تاریک ترین خواہش میں شریک کرتی ہے کہ کس طرح کبھی کبھی وہ اوپر کی منزل پر واقع اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دینا چاہتی ہے۔ وہ دونوں باہم ملاقات کرنے اور ساتھ میں بھوٹان بھاگ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی پہلی ملاقات کے لیے وہ ایک کیفے میں پہنچتے ہیں، اور وہ ایلا کو ایک میز پر تنہا انتظار کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ لیکن وہ خود کو اس کے پاس لے جانے اور اپنا چہرہ ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں کر پاتا۔ وہ ایک دوسری میز پر جا بیٹھتا ہے اور اسے اپنی آمد کے انتظار میں دروازے کو تکتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ رومانس کرنے کی اب اس کی عمر نہیں رہی۔

***

ساجن نے بے شک ایلا کا ساتھ پانے کا موقع گنوا دیا ، لیکن فلم میں خان کی اداکاری کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ’لنچ باکس‘ نے کانز میں ایک اہم ایوارڈ جیتا۔ سونی پکچرز کلاسکس نے اسے امریکہ میں ڈسٹریبیوشن کے لیے منتخب کیا جہاں اس نے آسکر ہفتے کے دوران اچھا کاروبار کیا۔ امریکی پریس میں شائع ہونے والے تجزیے اتنے خوش کن تھے کہ میں دل میں تالیوں کا خیال لائے بغیر نہ رہ سکا۔ نیویارک اور لاس اینجلس کے لوگ بمبئی سے وابستہ مخصوص تنہائی کے اس پورٹریٹ سے اتنی وابستگی کیوں محسوس کر رہے تھے؟ بہر حال، اس کو زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا کہ ’سلم ڈاگ ملینیئر‘ ، جو کہ بالی ووڈ کے معیار کے لحاظ سے بھی ایک بے کشش میوزیکل ہے، اکیڈمی ایوارڈز میں چیمپئن بنائی گئی تھی۔ لیکن میرے شکوک زیادہ تر اس اضطراب سے پیدا ہوئے تھے جو تارکین وطن اپنے نئے وطن کے تعلق سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اُس وقت میں مِڈویسٹ میں گریجویشن کا طالب علم تھا۔ جس لمحے میں پہلی بار اوہیئر ہوائی اڈے پر اترا، تبھی سے مجھے یہ وہم ہو رہا تھا کہ غلطی سے مجھے کوئی اور شخص سمجھ لیا جائے گا، کوئی ایسا شخص جس پر ایک تخیلی ہندوستانی کا تشخص چسپاں ہوتا ہو۔ ’’کیا واقعی تخلیقی تحریر کے کورس کے لیے ؟‘‘ جس امیگریشن افسر نے میرے پاسپورٹ پر مہر لگائی اس نے میرے I-20 فارم کو دو بار اسکین کرنے کی زحمت کی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ انجینئرنگ اور لائف سائنس کے کورسوں میں داخلہ لینے والے ہندوستانی طلبہ کو دیکھنے کا زیادہ عادی تھا۔ آئیووا سٹی میں میرا مالک مکان مجھے قریبی ہوائی اڈے پر لینے آیا اور وہ اس پر حیران تھا کہ میں ’گڈ انگلش‘ بولتا ہوں۔

یہ آئیووا سٹی ہی تھا جہاں میں نے پہلی بار ’دی لنچ باکس‘ کو پیڈ مال کے ایک تنگ سے ’وَن روم تھیٹر‘ میں دیکھا۔ رچرڈ لنک لیٹر کی فلم ’بوائے ہُڈ‘ سہ پہر میں دکھائی گئی تھی ، اور ناظرین میں سے بعض لوگ ایک ہندوستانی فلم کے شام کے شو کے لیے رک گئے تھے جن میں ایک ایسا مصنف بھی شامل تھا جو آئیووا رائٹرز ورکشاپ کی فیکلٹی میں شامل تھا۔ اسکریننگ کے بعد، مصنف اور اس کی بیوی نے ہاتھ ہلا کر مجھے اپنی نشستوں کی طرف بلایا۔ ہم فلم کے متعلق عمومی باتیں کرنے لگے، جیسی کہ شو کے بعد کی جاتی ہیں۔ ’’اسے دیکھتے ہوئے مجھے کس قدر بھوک لگ رہی تھی، یو نو،‘‘ مصنف نے کہنا شروع کیا۔ ’’وہ کھانا! ہ مسالے!‘‘ وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا ، ’’ہنی، کیا آج رات باہر کھانا پسند کروگی ؟‘‘

یہاں میں نے ایک ایسی شے کی جھلک دیکھی تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا— ایک شہر میں دو تنہا لوگ — اس شخص نے اپنے مطلب کا کچھ ڈھونڈ نکالا تھا: باہر کھانا کھانے کا منصوبہ۔ اور واقعی، اس رات تھوڑی دیر کے بعد جب میں شہر کے مرکز میں واقع واحد جنوبی ایشیائی ریستوران کے پاس سے گزرا تودیکھا کہ وہ کھڑکی کے پاس ایک میز پر بیٹھا اپنے منہ میں نان ٹھونس رہا تھا۔ جب میں نے فلم دوبارہ دیکھی تو پایا کہ مسالے یا کھانے کا کوئی کلوز اپ شاٹ اس میں بمشکل ہی شامل تھا: زیادہ تر مناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایلا صبح کے وقت لنچ باکس کے کنٹینر بھرتی ہے اور ساجن لنچ کے وقت اپنی انگلیاں چاٹ کر صاف کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اُس مصنف کے نزدیک مسالے اس رات کا ایک حصہ تھے جو واضح طور پر ایک ہندوستانی رات تھی۔

***

’’آپ لائف آف پائی والے لڑکے کی طرح نظر آتے ہیں۔‘‘ آئیووا سٹی میں مجھے اکثر سننے کو ملا اور میں نے جان لیا کہ یہ کسی بوڑھے سفید فام آدمی کی بات نہیں ۔ مختلف کیفیزمیں برستا کے طور پر جز وقتی کام کرنے والے، بچوں جیسے چہرے کے مالک تھیئٹر فن کار، موسم خزاں کے دوران اپنی ریذیڈنسی سے زیادہ مدت کے لیے قیام کرنے والے بین الاقوامی مصنفین وغیرہ مجھ سے ملنے کے بعد، چند لمحوں میں ہی یہ یاد کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے آخری بار اسکرین پر کسی ہندوستانی کو کب دیکھا تھا، اور وہ شے پیش کرتے ہیں جسے وہ بلا شبہ تعریف سے کم نہیں سمجھتے۔میرے اندر کا بچہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ خان کے بارے میں بات کر رہے ہوں، حالانکہ شاید ان کا اشارہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے دیکھ کر انھیں سورج شرما یاد آگیا جس نے فلم کے بیشتر حصے میں سمندر کے بیچ میں پھنسے ہوئے نیم برہنہ بچے کا کردار ادا کیا ہے۔ میں شرما کی طرح بالکل نہیں لگتا ، لیکن جہاز کی تباہی کے دوران میں نے پائی سے کچھ قربت ضرور محسوس کی تھی۔ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے، لڑکے نے ڈوک پر اپنے والد کے چڑیا گھر کو سوار کراتے ہوئے دیکھا تھا، ان تمام جانور وں کو جنہیں وہ اپنی نئی زندگی میں ساتھ لے جانے کی امید رکھتے تھے۔

مجھے بمبئی یاد آتا تھا، اور یہ سوچ کر پریشان ہوتا تھا کہ اپنے بیرون ملک قیام کے دوران اس شہر کو بھول جاؤں گا۔ ان برسوں میں جو کہانیاں میں نے لکھیں ان میں ،میں اپنے ذہن میں، شہر کو پھر سے تعمیر کر رہا تھا، کوچہ کوچہ گلی گلی۔ مڈویسٹ میں ورک شاپ کے طور پر ان کہانیوں کو لکھنا میرے لیے فاصلہ جاتی تعلیم حاصل کرنے جیسا تجربہ تھا۔ مجھے بتدریج یہ احساس ہونے لگا کہ چیزوں کو صحیح سالم لے جانا کتنا دشوارکام ہے، یعنی اپنے ماضی کو سنبھال کر لے جانا ناقابلِ عمل ہے۔ایک وہ بھی وقت تھا جب ہم بارہ گریجویٹ طلبہ ایک کمرے میں دو گھنٹے سے زیادہ اس بات پر جھگڑتے رہے کہ میرے کرداروں کو ایک دوسرے سے ہندی میں بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ یا وہ سہ پہر جب میرا صبر جواب دے گیا کیوں کہ کسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک اور مصنف کی کہانی کو، جو الاسکا میں مقیم ایک ہندوستانی خاندان کے بارے میں ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر بچے زیادہ شوربہ کھائیں۔ ہر صبح میں اپنے صفحات پر شاید ان سڑکوں اور گلی کوچوں ہی کی طرف لوٹتا جن سے میں برسوں تک گزرتا رہا ہوں، لیکن امریکی قارئین حیران کھڑے رہ جائیں گے- اور یہ ایک سطری تبصرہ مجھے اپنی ایک کہانی پر موصول ہوا تھا- ’’کیا ممبئی شہر ڈبل پارکنگ کی اجازت دیتا ہے‘‘۔میں خان کے بارے میں سوچتا تھا جس نے دسیوں برس پہلے ایک وی ایچ ایس پلیئر خریدا تھا، تاکہ غیر ملکی اداکاروں سے باخبر رہ سکے ، یا اپنے دوست ڈی کے بارے میں جو بمبئی میں پوری رات جاگ کر فلمیں دیکھتا تھا ، دنیا سے باخبر رہنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک میں ہم مغرب کے ساتھ خلا کو پُر کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار دیتے ہوں، لیکن یہاں (مغرب) کے اکثر لوگ ہماری کوئی خبر نہیں رکھتے ۔

***

خان کے کینسر کی تشخیص سے پہلے کے کچھ برس ان کے مصروف ترین برس تھے۔ چھابڑا کے مطابق، خان نے 2015 اور 2018 کے درمیان سولہ پروجیکٹوں میں کام کیا۔ ’مداری‘ کے ساتھ وہ پروڈیوسر بھی بن گئے، جو ایک وطن پرستی کا اعلانچی تھرلر ہے جس میں انھوں نے خود کو سیاست دانوں اور تاجروں کے درمیان گٹھ جوڑ کا مقابلہ کرنے والے شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ ’حیدر‘ میں، جو کشمیر کے پس منظر میں ، ہیملیٹ کی طرز پربنائی گئی فلم ہے، انھوں نے بھوت کے رول کو مجسم کیا، جس نے مرکزی کردار کو اس کے چچا کی دھوکا دہی سے آگاہ کیا تھا۔’ پیکو‘، ’ہندی میڈیم‘ اور ’انگریز میڈیم‘ جیسی فلموں میں ان کے کرداروں کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دور میں ایک مزاحیہ ہیرو کے طور پر خود کو نمایاں کر رہے تھے۔ تنہائی ایک بار پھر عیاں تھی: ان کے مضحک کردار مسخروں کی طرح سامنے نہیں آتے بلکہ ایسے آدمی کی طرح آتے ہیں جو ایک عجیب سے سناٹے کو توڑنے کے لیے لطیفے سنا رہا ہو۔

عجیب سے سناٹے بالی ووڈ میں معمول بنتے جا رہے تھے کیونکہ ہندوستان ایک نئے رہنما کے ماتحت ہندو قوم پرستی کے سامنے جھک رہا تھا۔ 2014 میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد جب زیادہ سے زیادہ فلمیں سنسر ہونے لگیں تو ملک کے سب سے بڑے اداکاروں اور ہدایت کاروں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب مسلح پولیس اہلکاروں کے ہجوم نے یونیورسٹی کیمپسوں پر دھاوا بولا تب بھی انہوں نے کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ جب مسلمانوں سے ان کی شہریت چھینی جا رہی تھی اور سڑکوں پر انھیں پیٹ پیٹ کر قتل کیا جا رہا تھا تو انھوں نے مودی کے ساتھ گروپ سیلفیز میں نمودار ہونا پسند کیا اور اسے ایک ’’سینٹ‘‘ پکارا؛ وہ تب بھی نہیں بولے جب متعدد نامطمئن ایکٹیوسٹ بغیر کسی مقدمے کے جیلوں میں ٹھونس دیے گئے اور اس سے بھی برا یہ کہ ان میں سے بعض مر بھی گئے۔ انہوں نے اس وقت بھی آواز نہیں نکالی جب 2020 میں ایک نوجوان مرد اداکار نے خودکشی کر لی اور اس کی گرل فرینڈ کو، (وہ بھی اداکار ہ ہے) ہر رات متعصب ٹی وی نیوز چینلوں پر بدنام کیا جاتا رہا۔ ایک عورت ایک ایسے میڈیا ٹرائل کا شکار ہوئی جس کی آگ بے بنیاد دلیلوں اور اندھے تبصروں سے بھڑکائی جا رہی تھی۔ اس پر اپنے بوائے فرینڈ کے مالی معاملات کو گھپلے اور اس پر ’کالا جاد‘ کرنے کا الزام لگایا گیا ۔ آخر کار ، وہ گرفتار کر لی گئی۔ مرنے والے اداکار کی آبائی ریاست میں اہم انتخابات سے چند ہفتے قبل، اسے اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ وہ اس کے لیے مبینہ طور پر چرس خریدتی تھی۔

میں نے اس سانحے کو ماہ بہ ماہ اپنے ملک میں رونما ہوتے دیکھا جہاں یہ امکان کم تھا کہ غلطی سے مجھے کوئی اور سمجھ لیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ آپ کی غیر موجودگی کے دوران کوئی جگہ بدل گئی ہے، شاید دنیا کی سب سے پرانی سچائی ہے، لیکن مودی کے دور کے جارحانہ مزاج سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اخبارات میں آپ ہر روز پڑھتے ہیں کہ کسی کو گرفتار کیا گیا یا پیٹا گیا یا قتل کیا گیا کیونکہ اس نے ’’ہندو جذبات‘‘ کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ نفرت پر مبنی جرائم کا شکار ہونے والے متاثرین کے ساتھ ملوث مجرم کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ دہلی اور بمبئی جیسے شہر اب ناقابل شناخت بن چکے ہیں۔ وہ پرانی عمارتیں اور ساحلِ سمندر کے خطے جہاں خان کے کردار کبھی اپنے ناکام گزری زندگیوں پر غوروفکر کرتے نظر آئے تھے، نوآبادیاتی آثار کہہ کر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ افق پر نظر دوڑائیں تو آپ کو میرے بچپن کے ٹی وی ٹاور نظر نہیں آئیں گے۔ آپ جہاں تک نظر ڈالیں گے، خطِ فلک کو مودی کی وحشت خیز تصویروں سے دھندلایا ہوا دیکھیں گے۔ اس نئے ہندوستان کی اقدار — یعنی تشدد، پدر شاہی، شکوہ و ناراضگی، دوسروں سے جنونی خوفزدگی، سرمایہ داری اور مذہبی قدامت پسندی کا زہریلا مرکب — بالکل وہی ہیں جنھوں نے 80 اور 90 کی دہائیوں میں بننے والی بھکتی اور انتقامی داستانوں کے ذریعے فروغ پایا تھا، وہ فلمیں جن کے دروازے خان نے خود پر بند پائے تھے۔ اور اگر بعض پرانے باکس آفس ہیروز کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے، تو اس کی جزوی وجہ یہ ہے کہ مودی نے ان کی شخصیتوں کے جادوئی ہالے کو اپنی شخصیت میں ضم کر لیا ہے۔ برسوں پہلے، میں بمبئی میں اداکاروں کے گھروں کے باہر منتظر ہجوم کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا، یہ لوگ اپنے گھروں سے سیکڑوں میل دور اپنے ہیرو کی بس ایک گریزاں جھلک دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اب میں ہندو آدمیوں میں اسی جوش و خروش کو پہچان سکتا ہوں جو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مودی کو ہی ووٹ دیں گے۔

خان کے مرنے کے بعد، مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ ان کی آخری دو فلمیں —’ڈوب‘ اور ’انگریزی میڈیم‘ — پدرانہ اقدار سے معمور جنوبی ایشیائی توقعات کے خلاف جا رہی تھیں: یہ جابرانہ سماجی رویے، جنہیں سیلولائیڈ سے تقویت ملتی رہی ہے، والدین کو اپنے بالغ بچوں پر یہ حکم لگانے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ کس سے شادی کر سکتے ہیں، کس سے نہیں۔ اور وہ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں۔ (میں اب بھی 2000 کی دہائی کی ایک بلاک بسٹر فلم کی جابرانہ ٹیگ لائن پر اندر سے لرز اٹھتا ہوں: ’’یہ والدین کے ساتھ آپ کی محبت کے بارے میں ہے۔‘‘) دونوں فلموں میں، خان نے ایک ناقص باپ کا کردار ادا کیا ہے جو فکر مند ہے کہ اس نے شاید ہر بار اپنے بچوں کو مایوس کیا ہے، اپنے انتخاب یا فیصلے تھوپ کر ان کو کس طرح سے زخم دیے ہیں۔ تبدیلی کے طور پر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرکزی کردار اپنے بعد کی پیڑھی کے لیے مددگار بننے کی کوشش میں ہیں، ان کے ساتھ زیادہ یکدلی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ’ڈوب‘ میں ایک خوفناک منظر ہے جہاں ایک پریشان فلمساز جاوید کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے نوعمر بیٹے کو، اس کے والدین کی طلاق کی وجہ سے اسکول میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ اسے برا باپ کہہ سکتا ہے، لیکن بیٹا جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے: وہ جانتا ہے کہ اس کے والدین ایک ناخوشگوار شادی کے بندھن میں پھنس گئے تھے۔

انگریز میڈیم اتنی لطیف و پیچیدہ فلم نہیں ہے، لیکن پیڑھیوں کے درمیان جذباتی بندھن یہاں بھی مہربانی اور دلسوزی کا معلوم ہوتا ہے۔ خان نے اس میں ایک ایسے شخص کا کردار ادا کیا ہے جو ایک لڑکی کے لیے تنہا باپ ہے، جو یوں لگتا ہے کہ ایک سوئے ہوئے سے ہندوستانی قصبے میں خان کے اپنے بچپن کو دہرا رہی ہے۔ وہ بھی دنیا دیکھنے کے خواب دیکھتی ہے، اور اس کا اناڑی باپ اور اس کے دوست اسے لندن کے ایک کالج میں داخلہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھیک مانگتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اسے بیرون ملک سے ڈگری کے حصول کے لیے اپنے والد کی جیب خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ ہندوستان میں ہی تعلیم حاصل کرنا پسند کرے گی، تو آپ کو لگے گا کہ اس وقت کوئی بھی باپ اپنے بچے کو گلے لگا لے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، خان بس مسکراتا ہے اور اس ٹیکسی کی کھڑکی کی طرف جھک جاتا ہے جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگتا ہے، وہ دل کی دل میں رکھے ہوئے، اور یکدم خوش نظر آتا ہے۔